1月23日,2021年辽宁省普通高校招生考试适应性测试(以下简称“高考适应性测试”)正式开考,沈阳市报名考生34040人,其中47名考生(沈阳市隔离37人,外省市隔离10人)居家答题。

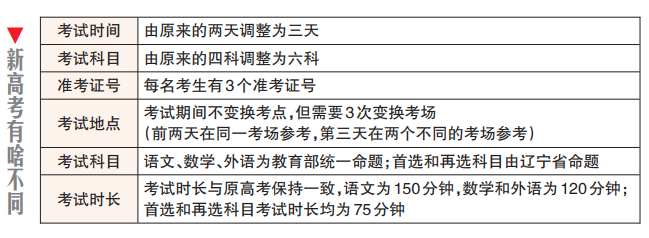

高考适应性测试由教育部统一安排,辽宁省作为第三批高考综合改革试点之一与其他七个省(市)同步组织。新高考在考试科目、考试时长、计分方式、志愿填报和录取模式等环节都有重大调整。

47名考生居家答题

市考试院高招部副部长王华彬介绍,为确保考生“应考尽考”“不落一人”,沈阳市组织各考区对因疫情处于隔离状态无法参加现场测试的特殊考生持续进行跟踪摸排,按照“一人一策”原则,1月22日,“点对点”将答题卡、条形码和居家答题说明送达47名考生,组织其居家答题。

每科目开考后,电子版试题将发给考生,考生在事先发放的纸质答题卡上作答,答题时间由考生自行掌握。所有考试科目结束后,考生按要求上传答题卡电子数据,作为评阅试卷依据。

同时,为全市23名残疾考生提供合理便利服务,做好入场引导、考试延时等“一对一”专属服务安排。

第三天在两个不同考场参考

参加适应性测试,应着重“适应”什么?王华彬介绍,此次测试是涵盖考试、评卷、发布成绩、填报志愿、录取各环节在内的一次全流程演练,既可以使考生熟悉新高考试卷类型、试题结构、考试安排、志愿填报办法,充分了解各环节流程,尽快适应新高考,也是对新高考方案实施的提前演练和各项准备工作的全面检验。

本科批次可填报112个志愿

语文、数学、外语和物理、历史均以原始分计入考生总成绩,化学、生物学、思想政治、地理4门再选科目以转换后的等级分计入考生总成绩。

王华彬分析说:“赋分的本质是等位次分数转换,使选考不同科目的考生成绩具有可比性,考生查询到的再选科目成绩是等级赋分后的成绩,不需要考生自行转换。”

另外,与改革前相比,填报志愿由原来的“院校+专业”调整为“专业+院校”,1所院校1个招生专业为1个志愿。志愿数量大幅增加,以本科批次为例,考生可填报112个志愿。填报时要按照院校专业对考生所选科目的要求进行填报。

本组稿件由沈阳日报、沈报全媒体主任记者封葑 采写

新高考·备考

语文

新意满满

答题“套路”难得高分

“高考适应性测试的语文试卷非常看重考生的文学素养,以及对文本的分析能力,以往那种按‘套路’答题无法取得高分,考生必须有自己的见解。”

1月23日语文考试结束后,市第120中学高三语文备课组组长王晓娜老师分析,语文试卷充分体现了新高考的精神所在,既体现了文学素养,又紧密衔接时代热点。同时,还贯彻了新高考精神,反模板、反套路。

王晓娜分析说,整张试卷新意满满。比如,文学类文本的阅读非常新颖。由只提供一个文本,变成提供同一位作家写的、两种文体的文本,然后让考生去分析,这是考生以前从未遇到过的试题类型。

所以,在接下来的复习阶段,王晓娜建议考生着重关注三个方面:首先,稳扎稳打,把基础夯实;其次,关注时事热点,绝不能“两耳不闻窗外事”;最后,也是最重要的,在语文能力上多下功夫,要看重文本阅读,而不能追求“套路”,追求答题“模板”。

数学

灵活应用

数学方法和技巧

市第120中学高三数学备课组组长高越老师分析:“新高考数学试卷增加了多项选择题,试卷结构、命题方向均向新课标靠拢,全面贯彻了新课标对高考评价体系‘一核,四层,四翼’的要求。”

首先,试卷提高了对学生数学素养的要求,所以很多考生普遍反映答起来比较困难。其实就是每道题都需要学生思考一下,考察学生的应变能力,需要考生灵活应用数学方法和技巧。

其次,整张卷子更加注重数学的应用性,多学科之间的交汇。比如,填空16题,是物理学中的测量误差与数学中正态分布的结合,构思新颖。

最后,数学解答题有很大突破和创新。比如,立体几何由考察空间位置关系为主转化为对几何体的认知,为立体几何提供了一个新的考察方向,既体现数学的应用性,也体现了中学数学和高等数学之间的相互关联。

高越建议,考生应深入研讨试题,再次研读课程标准;注重对数学本源的追溯,关注知识间的关联。

辽公网安备 21011202000247号

辽公网安备 21011202000247号