各有关单位:

为深入贯彻落实《国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》(国办发〔2023〕24号)、《住房和城乡建设部关于印发贯彻落实〈国务院办公厅关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见〉的实施方案》(建质〔2023〕59号),积极稳步推进沈阳市“平急两用”公共基础设施建设,有效提升沈阳市“平急两用”公共基础设施设计水平,编写了《沈阳市“平急两用”医疗应急服务点设计指南(试行)》,现印发给你们,请结合实际遵照执行。

沈阳市城乡建设局

沈阳市发展和改革委员会

沈阳市卫生健康委员会

2024年9月4日

(此件公开发布)

沈阳市“平急两用”医疗应急服务点设计指南(试行)

1 总 则

1.0.1 为提升城市应对重大突发公共卫生事件能力,指导“平急两用”医疗应急服务点设计,制定本指南。

1.0.2 本指南适用于沈阳市的新建、改建和扩建的“平急两用”医疗应急服务点设计。

1.0.3 “平急两用”医疗应急服务点设计应“平时”满足周边居民日常诊疗服务需求,“急时”可转换为定点应急救治场所。

1.0.4 “平急两用”医疗应急服务点设计除应符合本指南外,尚应符合国家和辽宁省现行标准的规定。

1.0.5 新建建筑应按现行国家规范标准执行。既有建筑改建、扩建时,应按现行国家标准执行,确有困难时不得低于原建成时的技术标准并应通过专家论证。

2 术 语

2.0.1 医疗应急服务点 Medical emergency service buildings

指“急时”作为定点应急救治的场所。

2.0.2 “平急两用”医疗应急服务点"Both peacetime and emergency time use"medical emergency service buildings

具有“平时”用作周边居民日常诊疗服务,“急时”可转换为满足应对突发疾病和救治意外伤害需求的医疗应急设施。

2.0.3 三区两通道 Three areas and two channels

指为满足医学隔离要求的功能布局。三区指污染区、清洁区、潜在污染区;两通道是指在污染区的污染通道(患者通道和污染物品通道)、在清洁区的清洁通道(医务人员通道和清洁物品通道)。

2.0.4 污染区 Contaminated area

隔离患者休息或接受治疗的区域。包括隔离病房(带独立卫生间)、护士站、治疗准备室、换药室、处置室、开水间、污物间和污洗室等配套用房。

2.0.5 清洁区 Clean area

医务人员工作和休息的区域。包括医生休息、值班室、会议室、医护卫生间、清洁物资库房、配餐间和机电设备间等配套用房。

2.0.6 潜在污染区 Potentially contaminated area

位于清洁区与污染区之间,有可能被患者体液、血液或病原微生物等污染的区域。包括缓冲区、卫生通过区及缓冲间。

2.0.7 缓冲区 Buffer area

污染区与清洁区之间的密闭场所。供人员(物资)由清洁区进入污染区或由污染区返回清洁区时进行卫生处置的区域。

2.0.8 卫生通过区 Sanitary passage area

不同卫生安全等级的区域之间用于卫生通过和隔离处理具有潜在感染性的区域。

2.0.9 缓冲间 Buffer room

相邻空间之间有气流组织并形成卫生安全屏障的间隔小室。

3 基本规定

3.0.1 “平急两用”医疗应急服务点宜依托“三级医院”等医疗资源,实现医疗资源共享。

3.0.2 承担重要救治任务的医疗应急服务点设置的重症监护床位数量(含可转换重症救治床位)不应低于医院编制床位总数的10%。

3.0.3 医疗应急服务点“急时”应符合“三区两通道”要求。应严格细分为污染区、潜在污染区、清洁区,污区通道(患者通道、污物通道)和洁区通道(医护人员通道、洁净物品通道)做到各区不混淆、各通道不交叉不混用。

3.0.4 新建医疗应急服务点规模较大时,宜分多栋设置病房楼。

3.0.5 隔离房间、区域的空调系统应采用各室独立的空调形式。

3.0.6 主要机房、设备检修场所宜设置在清洁区。

3.0.7 卫生通过区应合理布局,应划分清洁区、潜在污染区和污染区,三区之间应设置缓冲间,缓冲间两侧的门不应同时开启、无逆流不交叉。应设置人员换鞋、更衣、洗消等卫生处置的通过式空间。

3.0.8 设备设施条件受限的区县级医疗服务设施,清洁区、污染区在满足洁、污两通道不交叉的情况下,“急时”可通过加强措施采用时间换空间的方式,间接满足患者通道与污物通道分开或清洁物品通道与医护人员通道分开的需求。

4 选址与总平面

4.1 选址

4.1.1 选址应符合沈阳市城乡规划要求,基地地质情况良好,市政设施齐备,转运交通便利;按照卫生间距要求,远离污染源、水源保护地,远离中小学校、幼儿园、养老院等低免疫人群服务设施,并应符合下列规定:

1 医疗应急服务点与周边建筑和公共设施之间应有不小于20m的卫生安全间距。由既有医疗机构改造的应急服务点,设置卫生安全间距确有困难的,应采用必要隔离措施来弥补间距不足;

2 “平急两用”建筑的室外转换场地标高应高于周边室外地坪;

3 市政设备管网宜具备增容条件;

4 医疗应急服务点与易燃易爆场所之间的距离不应小于50m。

4.1.2 选址应方便群众就近就医,应临近或结合居民居住场所设置,以利于优化分级诊疗,确保首诊、轻症就诊便利,发挥应急功能,并便于特殊情况下闭环转诊上级医疗机构。

4.1.3 选址要采取网格化方式规划设置,确保各县(区)均有应急救助设施,避免患者跨县(区)就诊。网格划分应按卫生主管部门要求执行。

4.1.4 室外场地应合理、高效地响应功能转换需要。宜具有齐备的市政设施、便利的交通设施和较开敞的集散空间,便于“急时”有序分类组织人流、医疗流程开展和物资转运,满足消防车通行、消防疏散和救援工作开展的需要。

4.2 总平面

4.2.1 医疗应急服务点应设置独立的患者出入口、医护人员出入口和污物出口。

4.2.2 患者流线和医务人员流线应避免交叉,物资配送流线和垃圾运输流线应分开。

4.2.3 隔离人员出入口附近应设置车辆停靠和车辆消杀场所。

4.2.4 清洁区应设置在场地主导风向的上风向。

4.2.5 垃圾暂存间、污水处理等设施应设置在污染区内,宜设置在场地主导风向的下风向;设施规模应根据医疗应急服务点的规模进行合理设计并满足使用要求。

4.2.6 医疗应急服务点各功能区宜预留扩展场地。

4.2.7 应合理确定主要建筑的朝向、间距,使其具有良好的自然通风条件。

4.2.8 室外应设有转运场所或具备“急时”转换为转运场所的独立开敞空间,可与周边的广场、绿地结合设置。

4.2.9 医疗应急服务点宜设置转诊后清洗消毒区及防护物品存放区。

4.2.10 医疗应急服务点与其他区域、建筑间“急时”应设置严密的围墙或围挡设施,不共用通道,通道之间不交叉,人流、物流严格物理隔离。

4.2.11 新建医疗应急服务点场地出入口不应少于两处。

4.2.12 医疗应急服务点各出入口、主要功能建筑内外相关区域“急时”应设立醒目的指示标识,内容包括出入口方位、行走线路、接诊范围及注意事项等。

5 建筑设计

5.1 污染区

5.1.1 医疗应急服务点的重症监护床位(含可转换的重症监护床位)应按护理单元设计,一个护理单元规模宜为10~20床。

5.1.2 医疗应急服务点的重症监护床位与大型检查治疗设施及用房宜设置独立通道或采取短期封道消毒措施。

5.1.3 重症监护床位可按单人间设置,可转换重症监护病房单间人数不宜超过两人。

5.1.4 重症监护病区内宜设置1~2间负压隔离病房。

5.1.5 室内装修面层材料应满足耐擦洗、防腐蚀及易维护的要求。

5.2 清洁区

5.2.1 清洁区应自成一区并设独立出入口,通过缓冲区与污染区连通。

5.2.2 清洁区宜设置办公室、工作人员通道、值班室、会议室、物资库房、设备机房、开水间、备餐间及相关配套厨房、备餐用房等。

5.2.3 清洁区用房应有自然采光通风或机械通风措施。

5.3 潜在污染区

5.3.1 潜在污染区设于隔离区与工作准备区之间。

5.3.2 潜在污染区应符合下列规定:

1 卫生通过区的工作人员进入和返回通道应严格分开;

2 工作人员进入隔离区,应经过更衣、穿戴防护装备、缓冲等房间;

3 工作人员经由隔离区返回工作准备区,应经过一脱、二脱、缓冲等房间,设立单向作业流程;

4 物品运送车辆由隔离区返回工作准备区时,应经过洗消缓冲区域;

5 二脱区内宜设置应急职业暴露处置间。

5.3.3 卫生通过区可采用一次建成,也可预留场地,采取集装箱拼接或模块化快速搭建形式建造。

5.3.4 缓冲区的通道门应具有开启互锁功能。

5.4 其他

5.4.1 有气密性要求的房间、区域边界隔墙应砌筑到梁底或楼板底。

5.4.2 穿越有气密性要求隔墙的管线周边缝隙及槽口、管口应采用气密性材料封堵。

5.4.3 设备设施无法达到气密性要求且无条件整改的区域,应按设置隔离区域的污染分级,分区做好隔离消毒及隔离通风工作。

5.4.4 医疗应急服务点应设置专门的垃圾暂存区域,应分类收集、分类存放待转运的垃圾。暂存区域应定期消毒,防止病菌滋生和传播。

5.4.5 医疗应急服务点的垃圾应严格按照相关规定和流程进行集中转运。

6 结构设计

6.0.1 医疗应急服务点应根据使用要求、地形地貌等地质条件合理规划布局。不应建在抗震危险地段,不宜建在抗震不利地段。

6.0.2 结构的安全等级和抗震设防分类标准应同时满足“平时”和“急时”两种使用功能。

6.0.3 应按“平时”和“急时”两种使用功能确定荷载取值,并进行包络设计,宜减少平急转换中的结构主体改造。

6.0.4 应对“平时”和“急时”两种使用功能的建筑、装饰、机电等专业的预留预埋做包络设计。

6.0.5 “急时”新增结构应遵循安全可靠、转换便捷、易于恢复的基本原则。应采用方便安装的装配式结构,结构布置宜标准化、模块化。转换结构构件应妥善保存,注意养护,定期检查,如有损毁应及时更换。

6.0.6 “急时”新增结构设计工作年限可按5年考虑,结构安全等级可按三级考虑。

6.0.7 利用既有建筑改建、扩建时,应根据转换前后功能的要求,对建筑物进行房屋安全性鉴定及抗震鉴定。

6.0.8 “急时”加建临时设施宜与原结构脱开,新建建筑基础不应对原建筑造成较大的受力及变形的影响。临时设施宜建在硬化地坪上。

6.0.9 “急时”新增较重设备宜布置于建筑底层,振动性较大设备宜独立于主体结构布置。

7 给水排水设计

7.0.1 新建工程给水排水设计应采取平急结合的方式,“急时”给水排水系统不应影响“平时”功能使用。对于改建、扩建工程应充分利用既有建筑给排水设施,在最短的时间内,以最小的成本实施改造和建设,满足“急时”功能要求,并兼顾后续恢复原建筑使用功能的需求。

7.0.2 给水排水系统宜按污染区、潜在污染区、清洁区分区设置。

7.0.3 接入污染区、潜在污染区的生活给水系统应依据现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015的有关规定,分析供水系统产生回流污染的危险等级,并采取防止回流污染措施,且应符合下列规定:

1 当产生回流污染的风险较高时,应采用断流水箱供水方式;

2 当改建项目采用断流水箱供水确有困难,且产生回流污染的风险较低时,供水系统应设置减压型倒流防止器,并应满足供水压力要求。

7.0.4 污染区、潜在污染区的卫生器具应采用非手动开关,并应采取防止污水外溅的措施。

7.0.5 采用热水系统的医疗应急服务点,热水进行再循环时,对于在传染区下游的不带水阀门的结构,循环水回到蓄水箱内应以80℃加热10min以上进行杀菌后,按所需供水温度进行循环。

7.0.6 污染区、潜在污染区的污废水在预消毒前不宜与清洁区的污废水合并排放。

7.0.7 排水系统应采取防止水封破坏的技术措施,并符合下列规定:

1 排水立管的最大设计排水能力取值不应大于现行国家标准《建筑给水排水设计标准》GB50015规定值的0.7倍;

2 地漏宜采用带过滤网的无水封地漏加P型存水弯;宜采用洗手盆排水给地漏水封补水的措施;不经常排水区域的排水管道及附件,应采取防止水封干涸的措施;

3 存水弯的水封高度不小于50mm,且不大于75mm。

7.0.8 污染区、潜在污染区通气管出口四周应有良好的通气条件并预留安装消毒设施的条件。

7.0.9 接入预消毒池前的室外排水检查井应采用密封井盖,通气管间距不大于50m。

7.0.10 污染区、潜在污染区的空调冷凝水、消杀废水应统一收集,设置水封排入室外污水管网。

7.0.11 污水处理应满足“急时”不同病原体的处理要求,并应采用二级强化消毒处理,消毒剂投加设备宜设置备用系统。

8 供暖、通风与空调设计

8.0.1 新建医疗应急服务点,应在设计时考虑“急时”污染区、潜在污染区、清洁区的排烟设施的独立性及排烟管道位置,并应向结构专业提供“急时”设备、管道的荷载要求。改建、扩建医疗应急服务点,应注意完善“急时”防排烟系统,且污染区、潜在污染区、清洁区的排烟设施应独立设置。

8.0.2 新建医疗应急服务点的空调设施(新风系统及全空气系统),应考虑“急时”划分污染区、潜在污染区、清洁区的情况,且污染区、潜在污染区、清洁区的空调设施应独立设置,并确保气流流向。改建、扩建医疗应急服务点的空调设施(新风系统及全空气系统),“急时”应将原有的空调系统,按污染区、潜在污染区、清洁区分隔成独立系统。

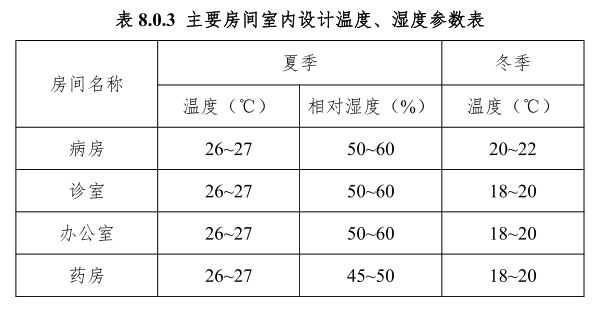

8.0.3 医疗应急服务点各功能房间室内设计温度、相对湿度应符合表8.0.3的规定。

8.0.4 设置空调系统的医疗应急服务点应采用各室独立的分体式空调系统、多联式空调系统或风机盘管系统;未设置空调系统的医疗应急服务点宜采用散热器供暖系统。

8.0.5 医疗应急服务点各出入口“急时”不宜设置空气幕。

8.0.6 污染区、潜在污染区和清洁区的机械送、排风系统应按照区域独立设置。

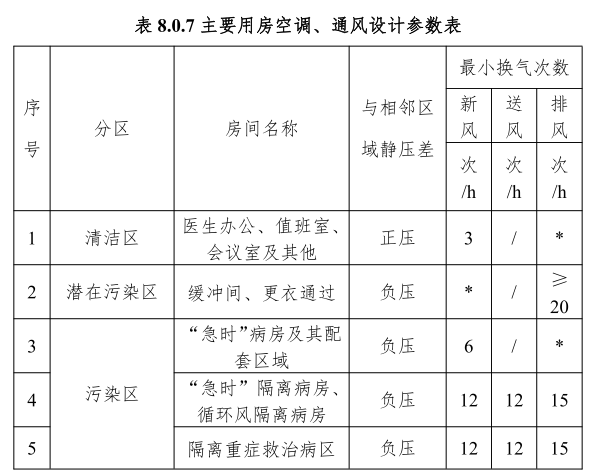

8.0.7 通风、空调系统应当按“急时”风量设计,并且不宜低于表8.0.7的规定;“急时”通风系统应控制各区域空气压力梯度,使空气从清洁区向潜在污染区、再向污染区单向流动。

注:

1 “/”表示无特殊规定,视需要与设备状况确定,其中换药室、处置室、配餐室、污物室和污洗室排风换气次数宜10~15次/h;

2 “*”表示清洁区每个房间新风量应大于排风量150m3/h,潜在污染区和污染区每个房间排风量应大于新风量150m3/h;

3 正压表示宜高于5Pa,负压表示宜低于5Pa;

4 病房内卫生间排风换气次数12~15次/h,且与病房排风同一系统;

5 “急时”隔离病房、重症监护病房、循环风隔离病房的送风末端应设高效过滤器。

8.0.8 医疗应急服务点送排风系统除满足相关规定外,尚应符合下列规定:

1 污染区和潜在污染区“急时”送风系统应设置粗效、中效和不低于亚高效的三级过滤器;其排风应经不低于高效过滤等级过滤后排放;

2 送风和排风系统的各级空气过滤器应设压差检测和报警装置;对于设置在排风口的过滤器,每个排风系统最少应当设置1个压差检测和报警装置;

3 “平时”病房及其卫生间排风可不设风口过滤器;“急时”隔离病房及其卫生间、重症监护病房的高效空气过滤装置应设在房间排风口;

4 医疗应急服务点病区的送风(新风)机组出口及排风机组进口应设置与风机联动的电动密闭风阀。

8.0.9 医疗应急服务点空调通风系统布置应符合下列规定:

1 医疗应急服务点的通风、空调设备机房布置应满足“急时”期间设备安装、检修的空间要求;

2 污染区和潜在污染区的排风机应设置在室外并设置于排风管末端;其排风系统的排出口不应临近人员活动区且排出口应高于屋面,且不低于3m;排出口与送风系统进风口的水平距离不应小于20m;当水平距离不足20m时,排出口应高于进风口且两者高差不小于6m;排出口设锥形风帽高空排放;

3 潜在污染区的一脱、二脱、淋浴等房间应设置机械通风,并应控制周边相通房间空气顺序流向一脱间,且室内气流组织应上送下排;

4 潜在污染区和清洁区的室内送风口与排风口应当保持距离,使清洁空气首先流经医护人员区域。仅“急时”使用的新增空调机安装位置应注意减小其送风对室内气流的影响;

5 多人病房送风口应设置于病房医护人员入口附近顶部,单人病房送风口宜设在床尾的顶部;病房排风口宜设置于与送风口相对的床头下侧;每间病房及其卫生间的送风、排风管上应设置电动密闭阀并宜安装在病房外。

8.0.10 医疗应急服务点的空调机组和排风机组宜平急共用。选配“平时”全空气系统切换为“急时”全新风直流系统的空调机组时,“平时”和“急时”的冷热盘管容量应匹配,“急时”空调机组应采取防冻措施;空调机组和排风机组应按“急时”需求设置,风机满足变风量运行工况。

8.0.11 病房和潜在污染区的一脱和二脱宜在门口1.5m高度设微压差显示装置并标示安全压差范围。

9 电气设计

9.0.1 医疗应急服务点应同时满足转换前后对负荷分级、供电电源、供电容量等要求。

9.0.2 新建建筑按“平急两用”设计时,应具备应急状态下的改造条件,预留相关转换接口。既有建筑改建、扩建设计,应充分利用原有电气系统,确保转换方便快捷。

9.0.3 不满足“急时”转换时限要求的设施、设备和管线,应于“平时”安装或预埋到位。

9.0.4 室外应预留箱式变电站、移动柴油发电车或箱式柴油发电机组的位置。

9.0.5 低压配电系统设计应按污染区、潜在污染区和清洁区分区设置。

9.0.6 备用电源采用柴油发电机组时,应设置自动和手动的启动模式,在市电停电30s内应自动启动并供电,容量应满足所有特级负荷、一级负荷和二级负荷用电要求,连续供电时间不小于24h。

9.0.7 配电箱(柜)、控制箱(柜)宜设置在专用配电间或设备机房内。

9.0.8 照明应兼顾“平时”与“急时”状态,“急时”状态宜在重点区域设置专用照明灯具,并宜采用分区、分组的集中控制方式。

9.0.9 应急照明应兼顾“平时”与“急时”状态,方便转换。

10 智能化设计

10.0.1 “平急两用”智能化系统主要包括信息网络系统、通信网络系统、安全技术防范系统、公共广播系统、对讲系统、护理呼叫信号系统、远程会诊系统、应急响应系统等,系统设计应兼顾“平时”与“急时”,做到技术适用、配置合理、安全高效,并符合电磁兼容的要求。

10.0.2 信息接入系统应满足至少双路由进线的可能性,保证应急状态下网络环境的正常运行。应预留与疾控中心、应急指挥中心、相关医疗机构等的专用通信接口。

10.0.3 应设置移动通信室内信号覆盖系统和无线AP系统,实现4G或5G、WiFi无线网络全覆盖,提供设备无线接入网络的条件。

10.0.4 信息网络系统应按照区域化、模块化的架构设计,不同区域(隔离区、工作准备区和缓冲区)应设置独立汇聚点,每个区域设置网络汇聚交换机,并单独敷设光纤,在应急状态下,按照划分区域新建组网。

10.0.5 公共广播系统应兼顾“平时”和“急时”状态。系统宜按污染区、潜在污染区和清洁区功能分区划分广播回路,并宜在护士站设置公共广播系统音量调节装置及本地音源输入接口。当发生火灾时应强制切换至消防应急广播状态。

10.0.6 医疗应急服务点应设置视频监控系统。污染区摄像机宜具备异动侦测及联动公共广播喊话功能,入口处宜预留人脸识别系统接口,人脸识别前端设备宜具有体温监测功能。

10.0.7 出入口控制系统应根据管理流线和区域设置,采用非接触式控制方式,实现对清洁区、潜在污染区、污染区之间的人流、物流的控制。出入口控制系统宜与视频安防监控系统、入侵报警系统等联动。卫生通过区应设置互锁功能的门禁控制系统。污染区病房门宜安装门磁或报警探测器,能在房门开启时延时报警。设置门禁系统的消防疏散门等逃生设施应具备联动功能,当火灾等紧急情况发生时自动解锁。

10.0.8 卫生通过区有穿戴和脱卸功能的房间内应设置双向对讲系统,可实现穿戴和脱卸间内与本地控制室实时双向对讲功能,对讲功能宜通过非接触式方式开启。

10.0.9 重症监护室宜设置远程会诊系统或预留安装条件。隔离重症监护床位应设置护理呼叫信号系统、探视系统,实现语音或视频双向通讯,系统主机应设在护士站。

10.0.10 宜设置建筑设备监控系统。对于污染区,建筑设备监控系统宜采用集中和联动控制及工作状态远程监测的方式。

10.0.11 智能化机房工程设计,应兼顾“平急两用”功能,统筹考虑,并应满足相关规范要求。

11 医用气体设计

11.0.1 医疗应急服务点病区应设置医用氧气、医疗空气和医用真空供应。

11.0.2 医用气体管道系统应包含气源系统、监测和报警系统、设置有阀门和终端组件等末端设施的完整管道系统,用于供应医用气体。

11.0.3 医疗应急服务点病区医用气体设计应符合下列规定:

1 医用氧气和医疗空气源站房宜预留“急时”储罐或设备扩展余地;

2 医疗应急服务点病区的医用真空系统应独立设置,且不得使用液环式真空泵;真空泵吸入口应设置细菌过滤器且一用一备,真空泵的排放气体应经消毒装置消毒处理后引至室外排放,排气口与空调通风系统进风口的间距不得小于20m且不低于地面5m,排气口应设有害气体警示标识;

3 专用真空站房应设置紫外线消毒装置,“平时”用于轻微泄漏气体有毒有害成分的灭活和消毒;“急时”专用真空站房作为院区的重要监测点位,对医用真空站房应定期消毒。

11.0.4 医疗应急服务点病区医用气体气源系统计算流量及管路,应按呼吸道传染病发生时的峰值流量需要确定,并应满足以下基本要求:

1 病房普通输氧终端设计流量宜按每床6~10L/min设计,高流量输氧终端设计流量宜按每床15~25L/min设计,同时使用率70~90%;重症救治床位输氧终端氧气设计流量宜按每床50~60L/min和同时使用率100%计算;医用氧气系统供气压力宜按0.45~0.55MPa设计;

2 医疗空气、医用真空气源系统计算流量、压力按照现行国家标准《医用气体工程技术规范》GB50751有关参数确定;

3 每个床位的医用氧气终端宜为2个,医用真空终端和医用空气终端不宜少于1个。

11.0.5 医疗应急服务点病区的医用氧气、医疗空气和医用真空主管道上应设置止回装置,止回装置应设置在靠近污染区域侧。医疗应急服务点病区的医用真空管道及其附件不得穿越清洁区。

11.0.6 医疗应急服务点病区医用气体监测报警系统应设置气源、区域报警器和压力、流量监测,报警信号、压力、流量监测信号应接至楼控系统或医用气体集中监测报警系统。

12 平急转换设计

12.0.1 “平急两用”设计应编制平急功能转换设计专篇,包括平急两用设计说明(包含急时的建筑空间重新划分说明、急时的管制要求等)、平急转换总平面图(图中标明建筑物或构筑物急时可用区域范围或转换区域范围)、急时人流和车流路线图、平时运营设计图纸、急时隔离设计图纸及平急转换、急平恢复的工程量、设备清单等。

12.0.2 “急时”设施宜一次建成验收,确有困难且施工周期短的设施可预留接口,“急时”可采用装配式部品安装施工。

12.0.3 “急时”应明确“三区两通道”的边界,边界应有物理隔断和明显标识。

12.0.4 “平急”转换后的室内外导视牌标识应符合平急使用场地导视牌标识要求。

12.0.5 “平急”转换时应遵循以下基本原则:

1 “平急”转换时应充分利用原平面格局,便于复原可逆;

2 “平急”转换时宜尽量沿用原有建筑构件;

3 应考虑应急状态下功能转换对楼面结构荷载的要求;

4 在原建筑外增设临时使用功能时,宜采用装配式模式贴邻原建筑进行建造。

12.0.6 “平急”转换时,与应急功能无关的空间、洞口应做封堵或密闭隔离。

12.0.7 “平急”转换方案应预留移动医疗检查设备和治疗设备的安装条件,便于应急状态下的便捷运输和快速安装。

附录 参考规范性文件名录

《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466

《建筑结构荷载规范》 GB 50009

《建筑给水排水设计标准》 GB 50015

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116

《智能建筑设计标准》 GB 50314

《安全防范工程技术标准》 GB 50348

《民用建筑设计统一标准》 GB 50352

《出入口控制系统工程设计规范》 GB 50396

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736

《传染病医院建筑设计规范》 GB 50849

《综合医院建筑设计规范》 GB 51039

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309

《民用建筑电气设计标准》 GB 51348

《工程结构通用规范》 GB 55001

《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB 55019

《建筑给水排水与节水通用规范》 GB 55020

《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB 55021

《建筑防火通用规范》 GB 55037

《建筑照明设计标准》 GB/T 50034

《建筑与工业给水排水系统安全评价标准》 GB/T 51188

《综合医院建设标准》 建标 110

《医学隔离观察设施设计标准》 T/CECS 961

《医院隔离技术标准》 WS/T311

《医学隔离观察临时设施设计导则(试行)》

辽公网安备 21011202000247号

辽公网安备 21011202000247号